Entdecken und Staunen – Die Vielfalt der heimischen Tierwelt

Schloss Rosenstein

Fahrt zum Schloss Rosenstein

Nachdem wir gestern mit dem Part „Modellbahnen“ im Wesentlichen meinem Hobby nachgegangen sind, wollen wir heute vorrangig Susannes Hobby nachgehen (Wir handhaben das, wann immer möglich, bei jedem Fährtle so).

Susanne hat im Vorfeld recherchiert und herausgefunden, dass es im Schloss Rosenstein, das ist eine von zwei Zweigstellen des Naturkundemuseums Stuttgart, eine neu gestaltete Wale-Ausstellung geben soll. Warum also nicht dieser einen Besuch abstatten?

Bis Schloss Rosenstein sind es von unserem Hotel aus gerade mal 13 km, also quasi ums Eck. Vom Hotel aus fahren wir dem Navi folgend erst mal nach Westen und dann nördlich bis zur Möhringer Landstraße. Irre, alles kommt mir sehr vertraut vor. Kein Wunder, denn zwischen 1986 und 1991 arbeitete ich hier an der Uni und Vaihingen war quasi meine zweite Heimat. Die Gegend, wo jetzt das B&B-Hotel und Mercedes sind, war mir dagegen voll fremd.

Die Kaltentaler Abfahrt und die Böblinger Straße runter bis zum Waldfriedhof geht’s verkehrsmäßig ganz gut, aber ab der Auffahrt zur B 14 ist’s nur noch Kuddelmuddel. Selbst bis hier draußen wirken sich also die Bauarbeiten von Stuttgart 21 auf den Berufsverkehr aus. Aber wir haben ja Zeit und schleichen gemeinsam mit der Karawane die sieben Kilometer nordöstlich bis Stuttgart-Berg. Dort wird’s dann noch mal richtig chaotisch: Bloß nicht die richtige Spur verpassen und bloß nicht die Spur wechseln, wenn von hinten ein Nervöser kommt.

Trotz des herausfordernden Verkehrschaos rund um Stuttgart 21 mit den ganzen Baustellen, die geprägt sind von engen Fahrspuren, unübersichtlichen Umleitungen und einem schier endlosen Gedränge aus gestressten Pendlern und schweren LKWs, haben wir es geschafft, ohne Schrammen und Beulen bis zum „Wilhelma-Tier-Park-Haus“ durchzukommen. Um 8:45 Uhr ziehe ich das Parkticket und kann mich fast nicht entscheiden, wo wir das „Katzabärle“ abstellen sollen bei all den freien Flächen.

Zu Fuß geht’s die 400 Meter hoch zum Schloss. Es ist eisig kalt, aber wir haben wundervolles Fotografier-Licht.

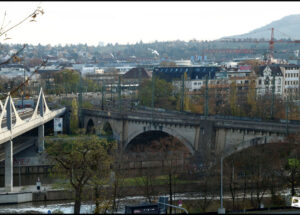

- Rosensteinbrücke

- Ob die neue Neckarbrücke auch mal fertig wird?

Beim Blick zurück sieht man links die neue, in Betongrau gehaltene, Neckarbrücke, die seit 2015 für Stuttgart 21 neu gebaut wird und angeblich 2025 fertig sein soll. Sie soll die bereits bestehende Rosensteinbrücke (rechts) ersetzen.

Kaum fünf Minuten später sind wir oben am Schloss.

Der Schlosspark

Da wir zu früh sind und bis zur Öffnung des Museums noch fünf Minuten Zeit haben, gehen wir um das Schloss herum in den südwestlich davon gelegenen Rosengarten. Ein Traum! Selbst jetzt, wo wir Temperaturen um den Gefrierpunkt haben, blühen hier noch Rosen …

- Das „Rosenmädchen“ trotzt der Kälte

- Schoss Rosenstein vom Rosengarten aus

… derweil das „Rosenmädchen“ trotz der Kälte noch relativ offenherzig da sitzt.

Südwestlich vom Schloss, direkt hinterm Schloss-See, der jetzt offenbar abgelassen ist, sitzt eine – auch nur mit dem Nötigsten bekleidete – Nymphengruppe.

- Nymphengruppe

- Löwe am Eingang

Da frieren mir schon bei deren Anblick die Füße ab. Zum Glück ist es jetzt genau 9:00 Uhr und da die Schwaben ja bekannt sind für ihre Pünktlichkeit, können wir auch rein.

Das Gebäude

Das im klassizistischen Stil erbaute Schloss, in dem heute ein Teil des Naturkundemuseums Stuttgart untergebracht ist, entstand in den Jahren 1824 bis 1829. Auftraggeber war König Wilhelm I. von Württemberg, ausführender Architekt Giovanni Salucci (1769-1845) aus Florenz. Das Schloss liegt im Rosensteinpark und war ursprünglich als Sommerresidenz für König Wilhelm I. von Württemberg gedacht.

Das aber nur am Rande. Uns interessiert vielmehr das im Schloss untergebrachte naturkundliche Museum, das sich mit Zoologie, Paläontologie und Geologie beschäftigt.

Das Museum

Nachdem wir unseren Eintritt bezahlt – für Rentner 3 €! Wo gibt es heute noch etwas für 3 € – und Susanne ihren Mantel in der Garderobe aufgehängt hat, gehen wir erst mal unter dem Elch hindurch das Treppenhaus hinunter für kleine Mädchen und Jungen.

- Auf dem Weg zum Örtchen

- Schloss Rosenstein – Elefantensaal

Lebensräume

Anschließend gehen wir von der Säulenhalle aus durch den Elefanten-Saal und beginnen unseren Rundgang im nach Süden ausgerichteten Teil des Südost-Flügels. Hier geht es um die Tiere, die man in den Gemäßigten Zonen und bei uns so finden kann. Wenn uns nicht alles täuscht, sind Susanne und ich die einzigen Gäste um diese Zeit.

Die Tiere werden – wie in Naturkundemuseen üblich – ganz klassisch als Präparate in sogenannten Dioramen gezeigt. Das hat den Vorteil, dass man die Tiere, die in freier Wildbahn oft sehr versteckt leben, viel besser erkennen und vor allem auch benennen kann, nicht zuletzt auch deswegen, weil im Museum alle ihre Namensschildchen tragen.

Gemäßigte Zonen

Gemäßigten Zonen nennen die Geographen, obwohl diese Gebiete keineswegs überall gemäßigt sind, alles, und zwar um den ganzen Globus herum, was zwischen den Wende- und den Polarkreisen liegt. Wie unterschiedlich das sein kann, sieht man, wenn man z.B. Stuttgart und die Wüsten der Mongolei vergleicht, wo extreme Temperaturschwankungen (im Sommer bis zu +40°C, im Winter bis zu -40°C) vorzufinden sind.

Um nicht alles durcheinanderzuwirbeln befasst sich der erste Teil der „Gemäßigten Zone“ mit dem Bereich, der dem Namen am ehesten gerecht wird, nämlich mit Mitteleuropa und hier insbesondere mit Baden-Württemberg und den bei uns heimischen Tieren.

Rothirsch

Im ersten Diorama werden wir von einem stattlichen Hirsch (Cervus elaphus) begrüßt. Das ist aber nicht, wie oft fälschlicherweise behauptet wird, der Mann vom Reh, sondern eine ganz eigene Art.

Der Mann vom Reh (Capreolus capreolus) ist nämlich ein Rehbock und das Weibchen eine Ricke. Auch sind Rehe viel, viel kleiner als Hirsche.

Rothirsche gehören zur größten heimischen Hirschart überhaupt. Sie leben in Rudeln, wobei die Männchen meist getrennt von Weibchen und Jungtieren unterwegs sind. Letztere nennt man (wahrscheinlich weil sowohl Weibchen als auch Jungtiere kein Geweih haben) Kahlwild.

- Rothirsch-Männchen und -Weibchen

- Rothirsch-Kühe

Wildschwein, Auerhahn

Wildschweine sind anpassungsfähige Allesfresser und leben nicht nur in Wäldern und Feldern, sondern auch sehr nahe bei Menschen. In Berlin wurde ich 1979 mal von einem Wildschwein umgerannt, als ich gerade dabei war, mit einem Studentenkumpel bei einem Picknick im Tegeler Forst ein gewonnenes Bierfass anzustechen.

- Wildschwein

- Auerhahn

Der größte mitteleuropäische Hühnervogel ist der Auerhahn. Live habe ich diesen riesigen Vogel erst einmal gesehen, nämlich letztes Jahr im August bei unserem Fährtle zum Bayerwald-Tierpark in Lohberg am Großen Arber. Klar, das war in einem Tierpark, aber wo sonst sollte man einen solchen Vogel begegnen? In freier Wildbahn, insbesondere in Baden-Württemberg, sind die Vögel nahezu ausgestorben.

Feldhamster, Igel

Viele kennen Hamster ausschließlich als wenig Platz brauchende und preisgünstige Einstiegs-Haustiere für ihre Kinder. Dass sie vor allem dann aktiv sind, wenn deren Besitzer schlafen, wird beim Kauf häufig außen vor gelassen. Da zählt nur, dass sie

- klein sind und auf Kinder weniger einschüchternd wirken als größere Haustiere

- nicht „Gassi“ gehen müssen

- relativ pflegeleicht sind

Kinder – und auch deren Eltern – stellen sich das Leben mit einem Haustier manchmal wie in Filmen oder Geschichten vor. Die tatsächlichen Bedürfnisse und das Verhalten eines Tieres kennen sie nicht. Wird das tägliche Füttern, Käfigreinigen oder die Pflege des Tieres erst mal zur Pflicht, geht das Interesse an dem Tier schnell verloren. Deshalb sollte sich jeder bereits im Vorfeld im Klaren darüber sein, dass ein Haustier – selbst wenn es nur 10 € in der Anschaffung gekostet hat – kein Spielzeug ist.

Die Ursprungsform der Goldhamster kommt meist aus wüstenartigen Regionen in Syrien, Russland und Asien. Sie sind maximal 18 cm groß und können bis zu 200 g schwer werden.

Der bei uns heimische schwarz-weiß-braune Feldhamster dagegen kann die Größe einer Taube erreichen und dabei so viel wiegen wie eine Packung Nudeln oder Reis. Dass die meisten von uns das zu den am stärksten gefährdeten Säugetierarten Europas zählende Tier – obwohl es doch recht groß ist – noch nie in freier Wildbahn gesehen haben, liegt wiederum an der intensiven Landwirtschaft und dem damit verbundenen Lebensraumverlust. Im Winter sieht man Feldhamster eh nicht, da halten sie tief unter der Erde Winterschlaf.

- Feldhamster

- Igel

Igel, die in Gärten, Wäldern und Heckenlandschaften leben, und vor allem Insekten, Würmern und Schnecken fressen, sind bei uns (noch) gar nicht mal so selten. Ich habe sogar schon mal einen Igel überwintert und Anfang Mai wieder ausgesetzt. Dennoch sind aber auch Igel gefährdet. Ihre Abwehrstrategie, bei Gefahr Kopf, Beine und Bauch einzuziehen, sich zu einer Kugel zusammenzurollen und Stacheln zu zeigen, nützt leider nichts, wenn im Straßenverkehr tonnenschwere Autos über sie hinwegrollen. Dazu kommt, dass auch Igel unter der intensiven Landwirtschaft – wie viele andere Tiere auch – enorm leiden.

Der bei uns lebende Braunbrustigel war übrigens Tier des Jahres 2024.

Kreuzotter

Soweit ich weiß, sind Kreuzottern die einzigen Giftschlangen, die in Deutschland in freier Natur vorkommen. Die grau-braunen Tiere mit der markanten Zickzack-Bänderung auf dem Rücken sind in der Regel zwischen 50 und 70 cm lang und leben in Wäldern, Wiesen und Mooren.

- Kreuzotter

- Kreuzotter

Da sie sehr, sehr scheu sind, beißen sie nur, wenn sie bedroht werden und gar nicht mehr anders können. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 200 bis 300 Menschen gebissen. Das hört sich viel an, aber wenn ich Dir sage, dass genau so viele Menschen in Deutschland pro Jahr einen Sechser im Lotto haben, dann frage ich Dich: Hast Du schon jemals gewonnen?

Gimpel, Bluthänfling

Bluthänflinge sind kleine Singvögel, die bevorzugt in offenen Landschaften mit Hecken und Sträuchern leben. Während die Weibchen eher unauffällig bräunlich sind, stechen die Männchen durch ihre rote Brust hervor. Susanne sagt, dass sie die kenne, ich dagegen habe bewusst noch keinen gesehen.

- Bluthänfling

- Gimpel

Ein weiterer hier heimischer Singvogel ist der Gimpel, den man auch als Dompfaff kennt. Er wohnt gerne in Laubwäldern, Gärten und Parks, wo er sich von Samen, Beeren und Insekten ernährt und im Winter ist er gerne auch mal zu Besuch an unserem Vogelhäuschen.

Steinkauz, Kolkrabe

Der Steinkauz ist ein kleiner, nachtaktiver Vogel, der in offenen Landschaften wie Obstgärten, Wiesen und alten Streuobstwiesen leben soll. Ich selbst habe in freier Wildbahn noch nie einen gesehen.

- Steinkauz

- Kolkrabe

Kolkraben habe ich schon eher gesehen, auch wenn Susanne meint, dass das was ich meine, sicher Saatkrähen seien, weil Kolkraben eher im Schwarzwald oder in den Alpen vorkommen und nicht gerade bei uns.

Aber egal, jedenfalls ist der Kolkrabe der größte – und das glaubst Du nicht, wenn du das „Kraaak-kraaak“ hörst – Singvogel Europas. Wenn dich die Bezeichnung „Singvogel“ stört, dann hör dir doch mal Marius Müller-Westernhagens „Sexy“ an.

Kolkraben sind außergewöhnlich schlau. Viele vergleichen deren Intelligenz mit der von Kleinkindern. Kolkraben sind in der Lage, Werkzeuge zu verwenden und komplexe Aufgaben zu meistern, was auch bei Kleinkindern im Entwicklungsprozess zu beobachten ist. Weiter haben Experimente an Kolkraben gezeigt, dass sie – ähnlich wie Kleinkinder in ihren frühen Entwicklungsphasen – auch Zusammenhänge verstehen und Ziele verfolgen können.

Wiedehopf, Blauracke

Vögel, die ich – wohl hauptsächlich aufgrund der intensiven Landwirtschaft und dem damit verbundenen Lebensraumverlust – auch noch nie in freier Wildbahn gesehen habe, sind Wiedehopf und Blauracke.

Hier im Museum kann ich die Tiere wenigstens ausgestopft sehen, wenngleich sie mir in freier Natur natürlich viel besser gefallen würden. Beim Wiedehopf sieht man deutlich dessen charakteristischen, spitzen Kamm auf dem Kopf und den kräftigen Schnabel.

- Wiedehopf

- Blauracke

Über die Blauracke erfährt man, dass sie vor allem in offenen, trockenen Landschaften lebt und sich hauptsächlich von Insekten ernährt, die sie oft vom Boden oder aus der Luft fängt. Da etliche Landwirte aber massiv Insektizide einsetzen, gibt es für Blauracken kein Futter mehr, sodass auch sie massiv gefährdet sind.

Evolution und Artenvielfalt

In der östlichsten Ecke des Südost-Flügels geht es um Evolution und Artenvielfalt.

Hier wird klar, dass nichts bleibt, wie es war. Das haben wir ja gestern schon in der Königstraße gesehen. Veränderungen gibt es aber nicht nur für Straßen und Städte, sondern auch für sämtliche Lebewesen. Nur die jeweils erfolgreichsten leben lange genug, um Nachwuchs zu zeugen, und so ist jede neue Generation ein bisschen besser an das Leben angepasst als die vorherige (außer vielleicht bei Menschen der Generation Z * grins). Diese ständige Weiterentwicklung des Lebens nennt man Evolution.

In den Räumen mit der Nummer 2.5 bis 2.2. (wir laufen in der Ausstellung offenbar in Gegenrichtung) geht es dann detaillierter um die verschiedenen Arten.

Wirbellose bis Reptilien

Bei den Wirbeltieren befasst sich die Ausstellung insbesondere mit Fischen, Amphibien und Reptilien, bietet aber auch einen Überblick über Pflanzen, Pilze und Flechten sowie ausgewählte Wirbellose.

Vögel

Die artenreichste und vielfältigste Gruppe der Landwirbeltiere sind Vögel. Die Ausstellung zeigt, dass Vögel ganz offensichtlich von Dinosauriern abstammen. Weiter wird darauf hingewiesen, dass – angepasst an ihre Aufgaben – Federn ein einzigartiges Merkmal der Vögel sind und dass Vögel über erstaunliche Navigationsfähigkeiten verfügen.

Säugetiere

Mit etwas mehr als 5.000 Arten sind Säugetiere zwar nicht übermäßig artenreich, für uns Menschen aber von großer Bedeutung. Säugetiere haben in der Regel ein Fell, regulieren ihre Körpertemperatur und gebären lebende Junge, die sie säugen (Besonderheiten: Schnabeltier und Schnabeligel legen als einzige Säugetiere Eier).

Die Ausstellung beschreibt Insektenfresser, Fledertiere, Raubtiere, Huftiere u.a. Besonders interessant sind dabei natürlich Primaten (Halbaffen, Echte Affen und Menschenaffen) schließlich gehören wir zu letzteren wohl selbst dazu.

Gefährdete Tierarten

Diese Abteilung „Gefährdete Tierarten“ widmet sich vorrangig dem Thema Artensterben und Naturschutz. Sie beleuchtet die Bedrohungen für die biologische Vielfalt und zeigt Maßnahmen, wie diese geschützt werden kann.

| < zurückblättern | umblättern > |